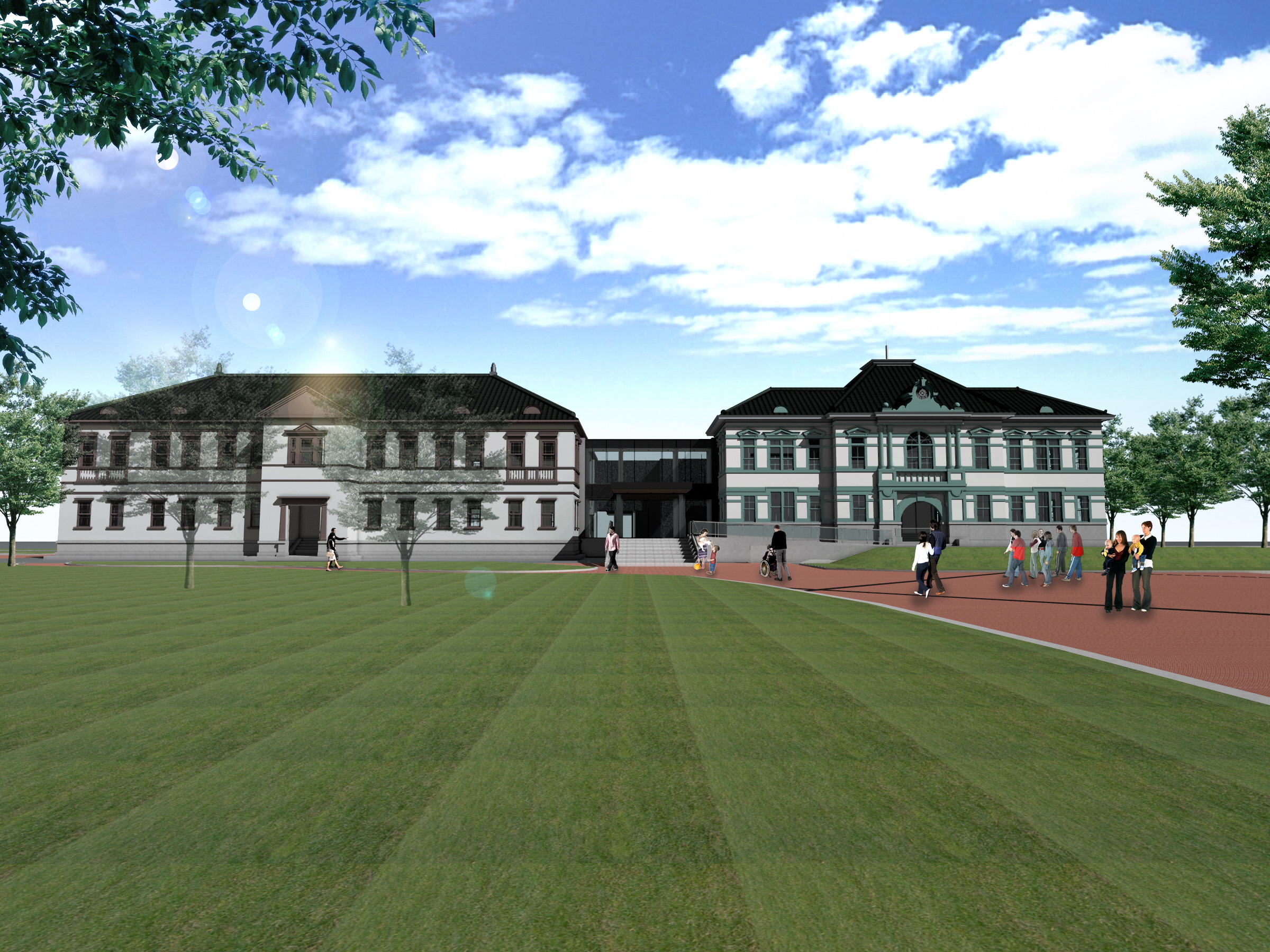

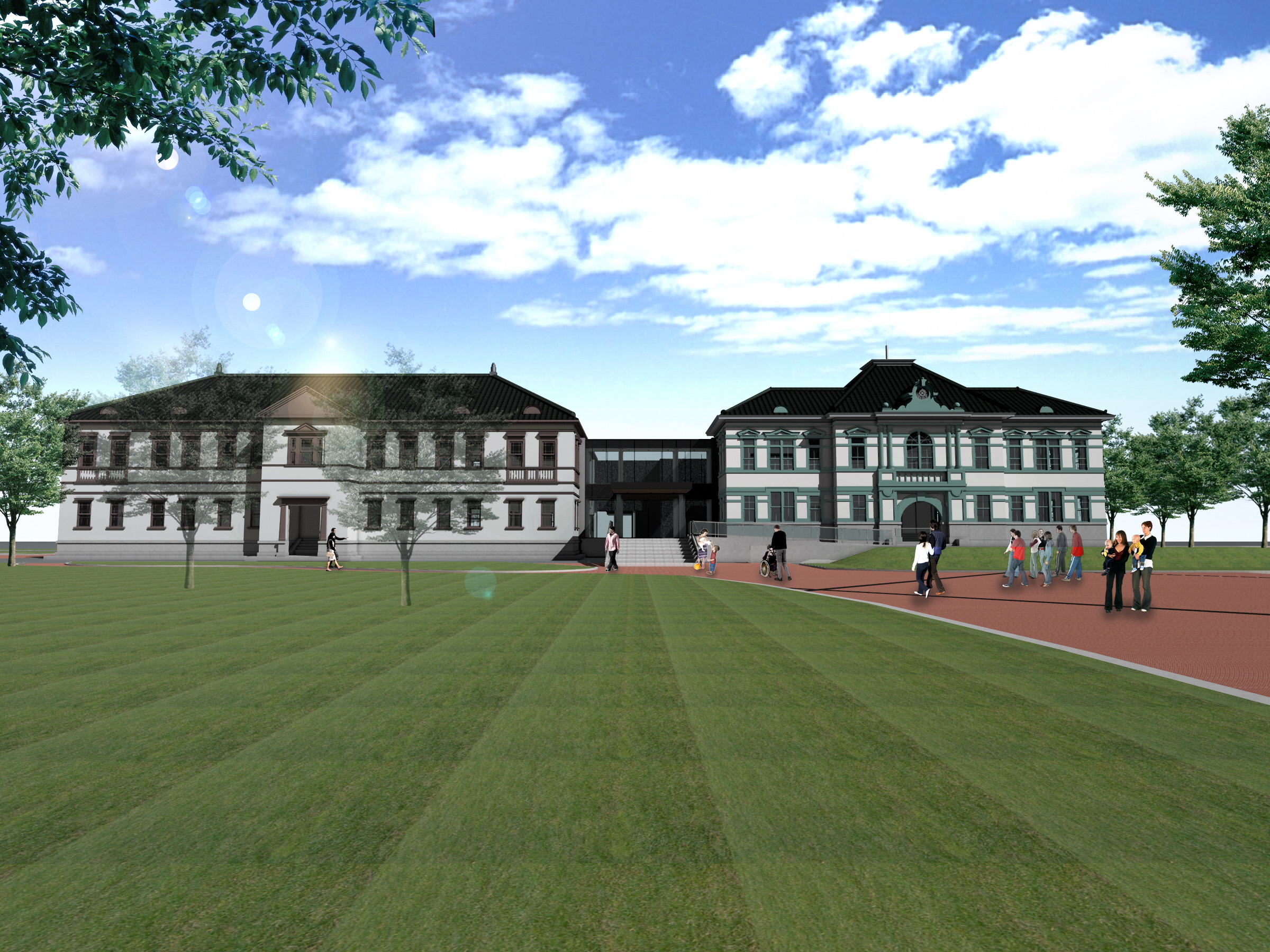

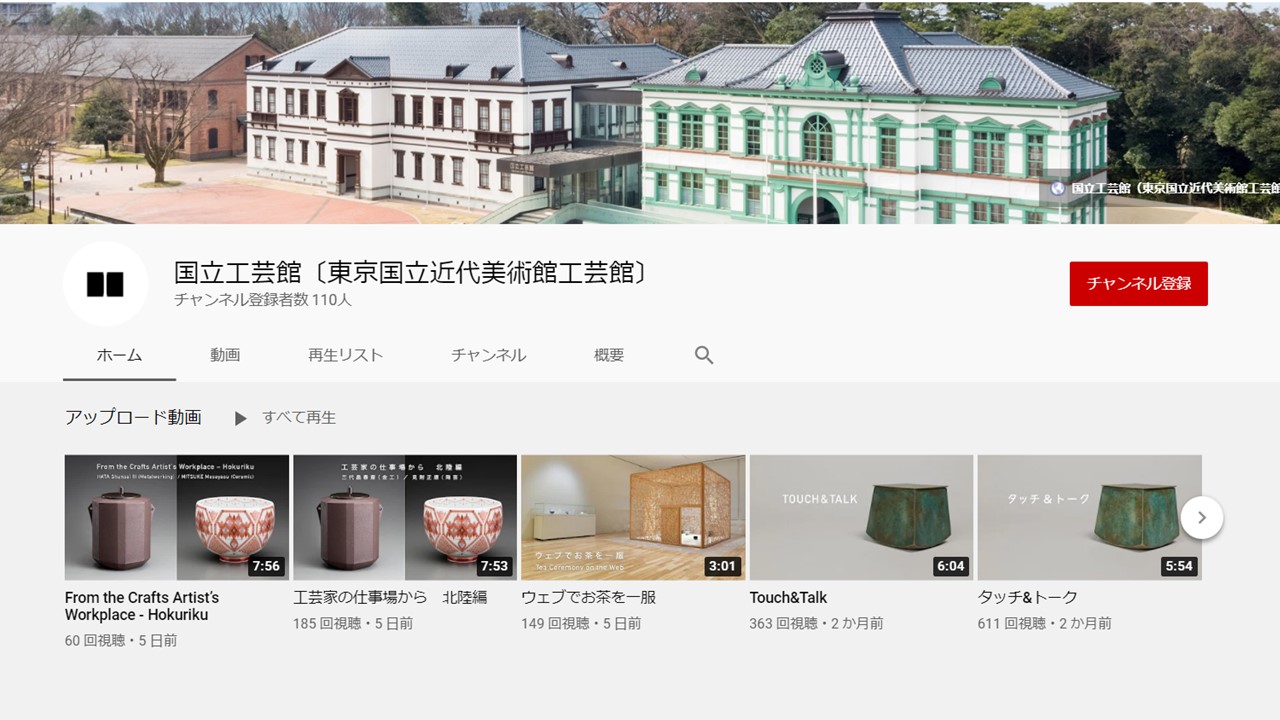

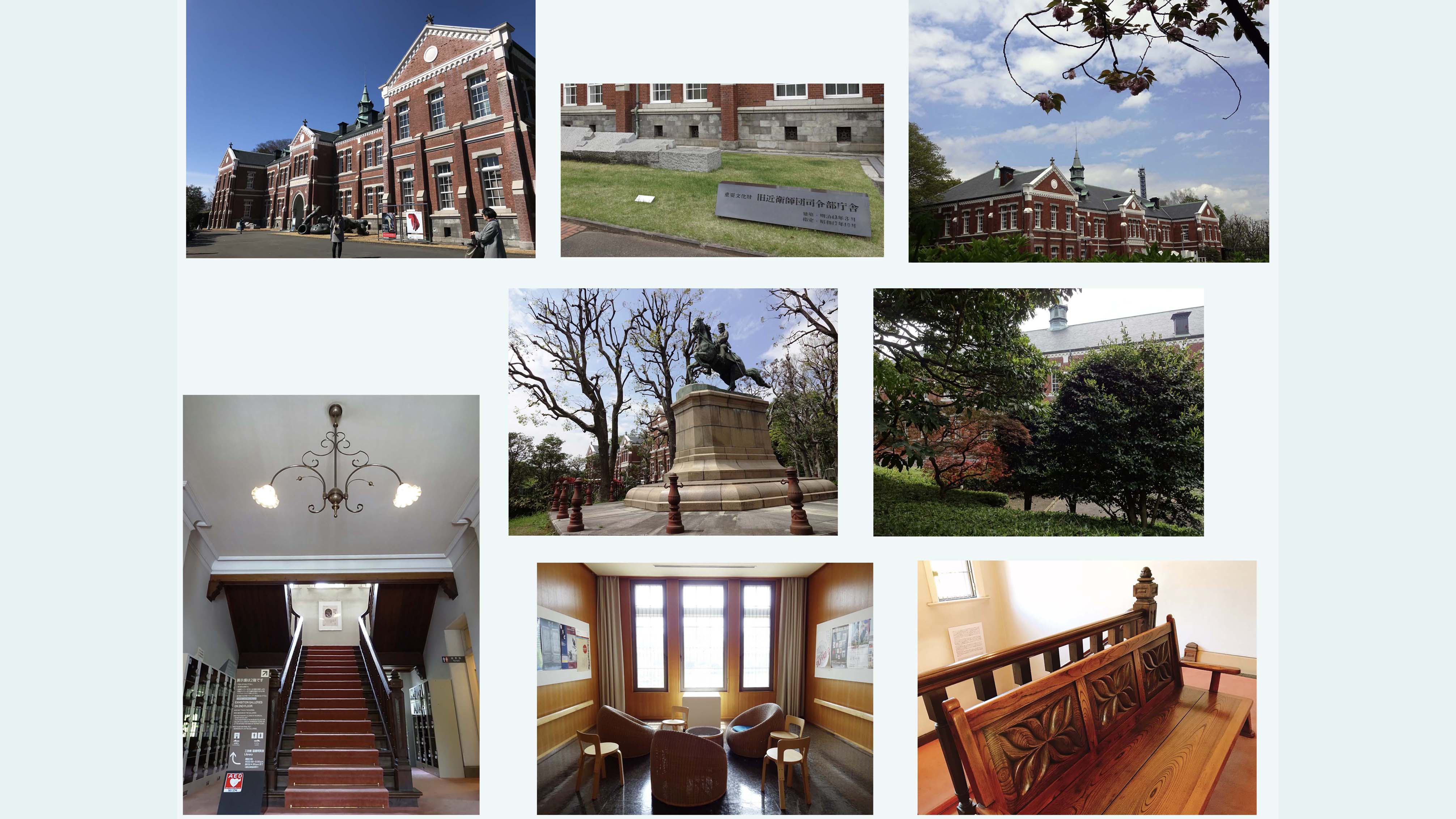

国立工芸館について

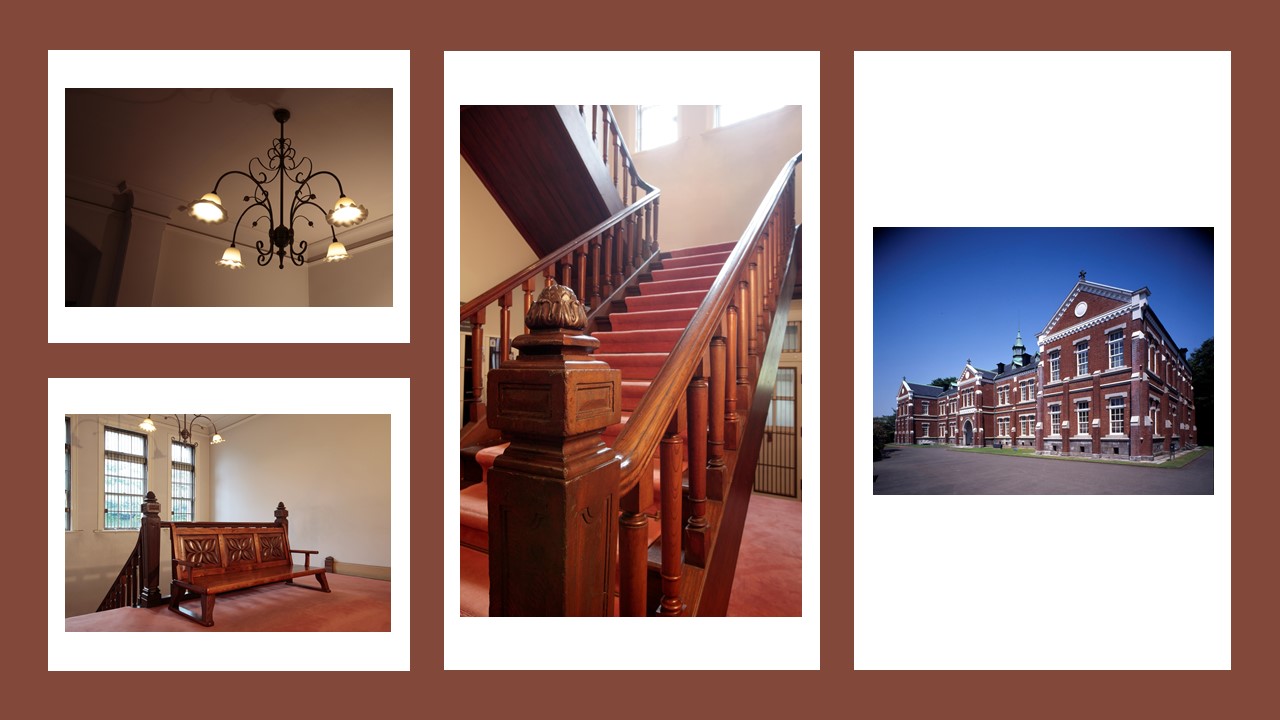

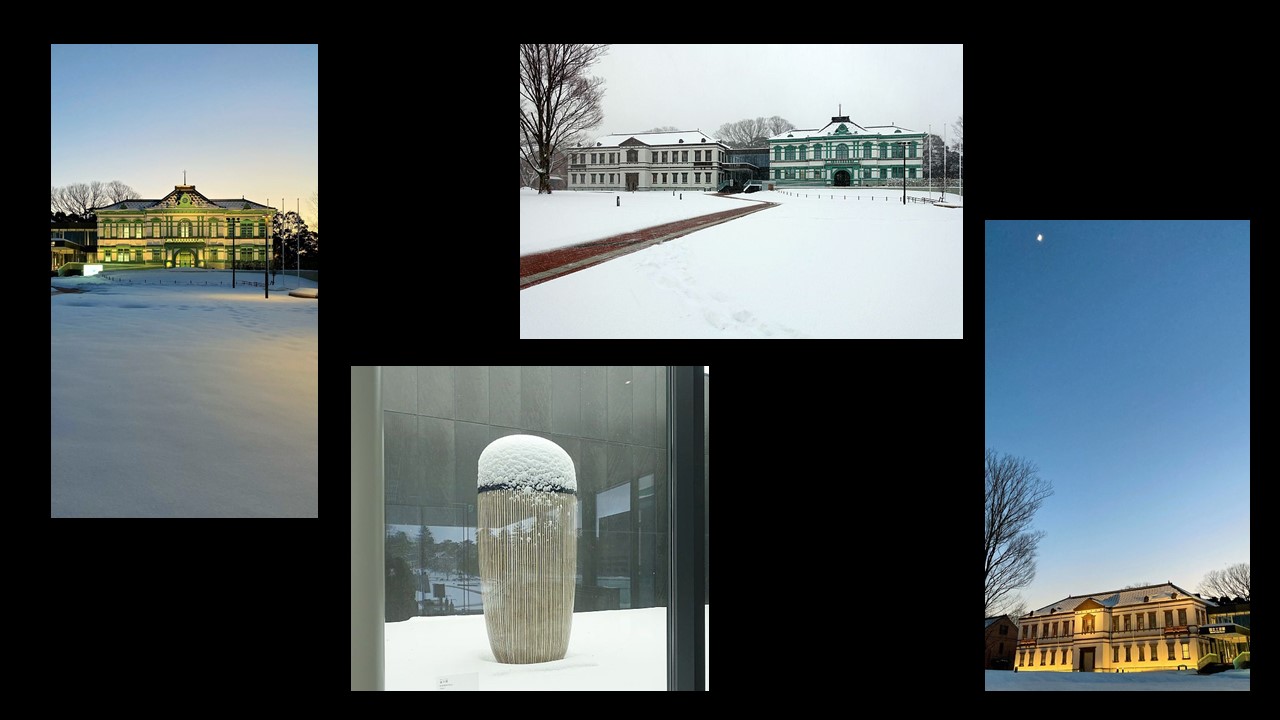

「兼六園周辺文化の森」には、円形のデザインが有名な「金沢21世紀美術館」、茶道具と工芸の「金沢市立中村記念美術館」、金沢出身の仏教哲学者である鈴木大拙を紹介する「鈴木大拙館」などの観覧施設や大正13(1924)年に竣工した石川県庁本庁舎を活用した「しいのき迎賓館」や明治24(1891)年に建てられた旧第四高等中学校本館を活用した「石川四高記念文化交流館」などの歴史的な建造物の施設があり、歴史的建造物に興味のある方にお薦めです。

2020/07/06

中川 宗津 さん

2020/07/05

佳蓮 さん

2020/07/02

鈴木 孝典 さん

2020/07/01

木村 康紀 さん

2020/06/23

宮原 良枝 さん

2020/06/13

工房 多津蔵 さん

2020/06/02

別府 昌美 さん

2020/05/24

根岸 由美 さん

2020/05/24

長尾 千登勢 さん

2020/05/07

佐藤 将彦 さん

2020/04/22

七彩 さん

2020/04/12

神田 丈士 さん

2020/04/11

舟田 良子 さん

2020/04/06

小玉 英明 さん

2020/04/06

簗迫 龍王 さん

2020/04/02

高橋 なお さん

2020/04/02

西 従子 さん

支援者の皆さま

3千円コース

受付期間は

終了しました

たくさんのご支援を頂き

ありがとうございました。

5千円コース

受付期間は

終了しました

たくさんのご支援を頂き

ありがとうございました。

1万円コース

受付期間は

終了しました

たくさんのご支援を頂き

ありがとうございました。

3万円コース

受付期間は

終了しました

たくさんのご支援を頂き

ありがとうございました。

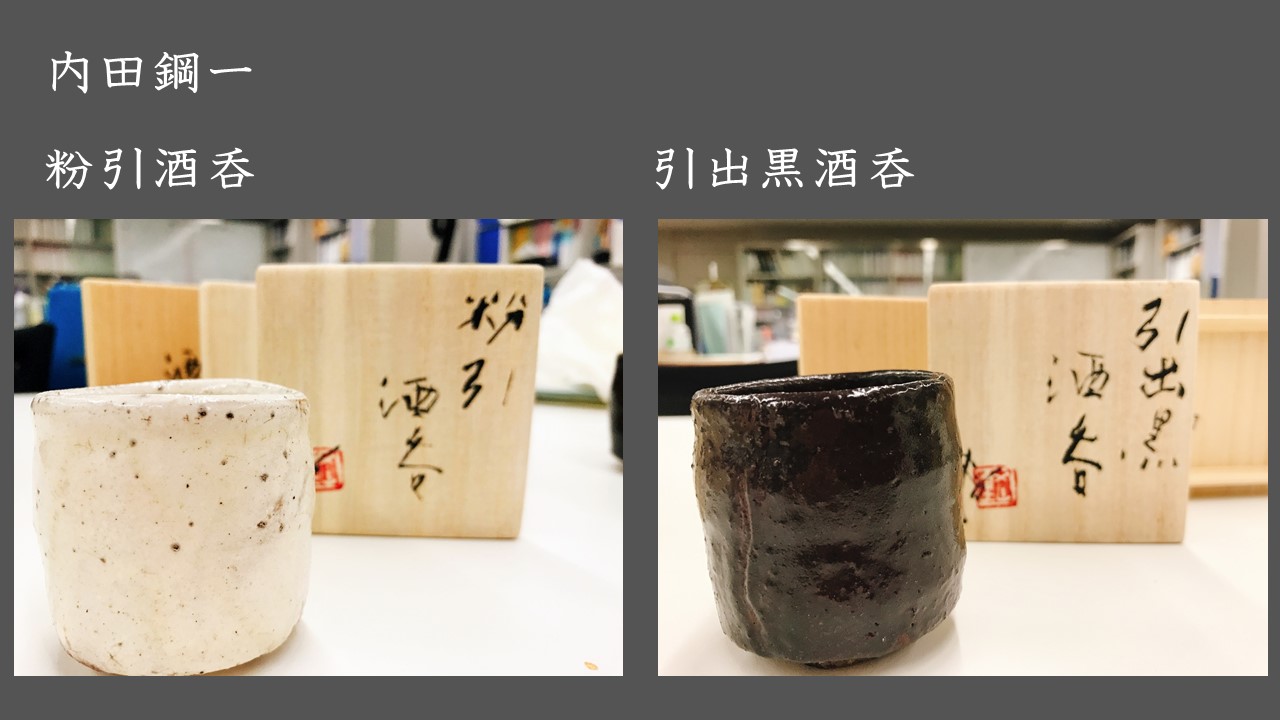

ぐい吞み?ゆのみ?コース

受付期間は

終了しました

たくさんのご支援を頂き

ありがとうございました。

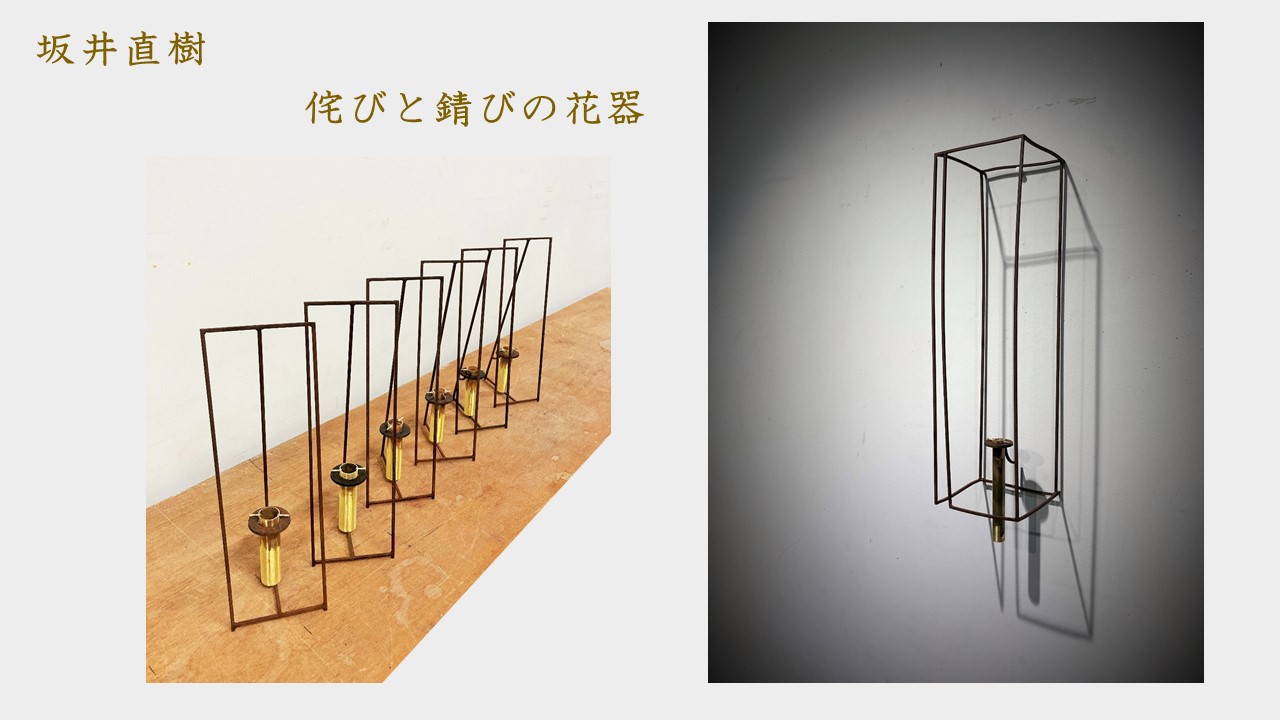

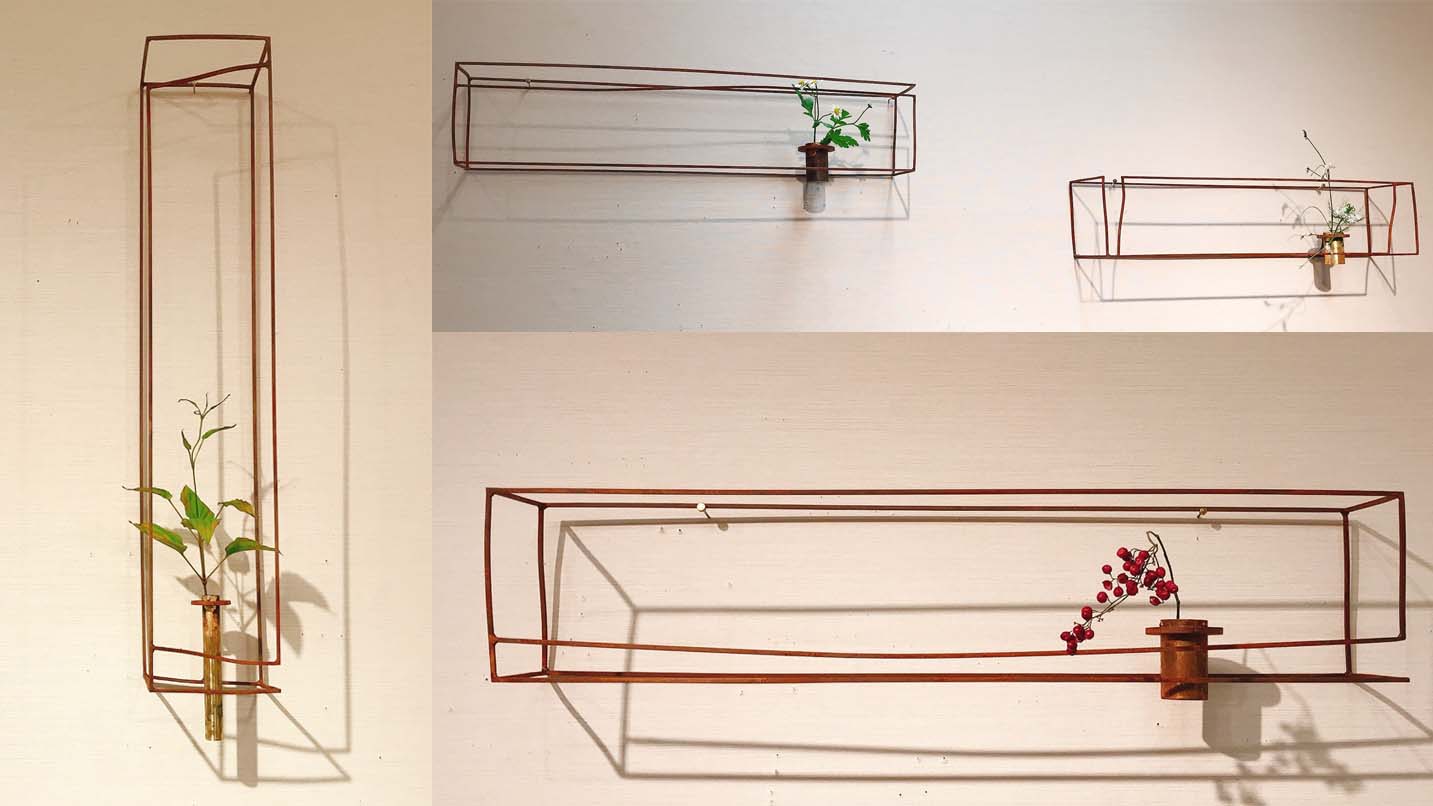

侘びと錆びの花器「イーゼルタイプ」コース

受付期間は

終了しました

たくさんのご支援を頂き

ありがとうございました。

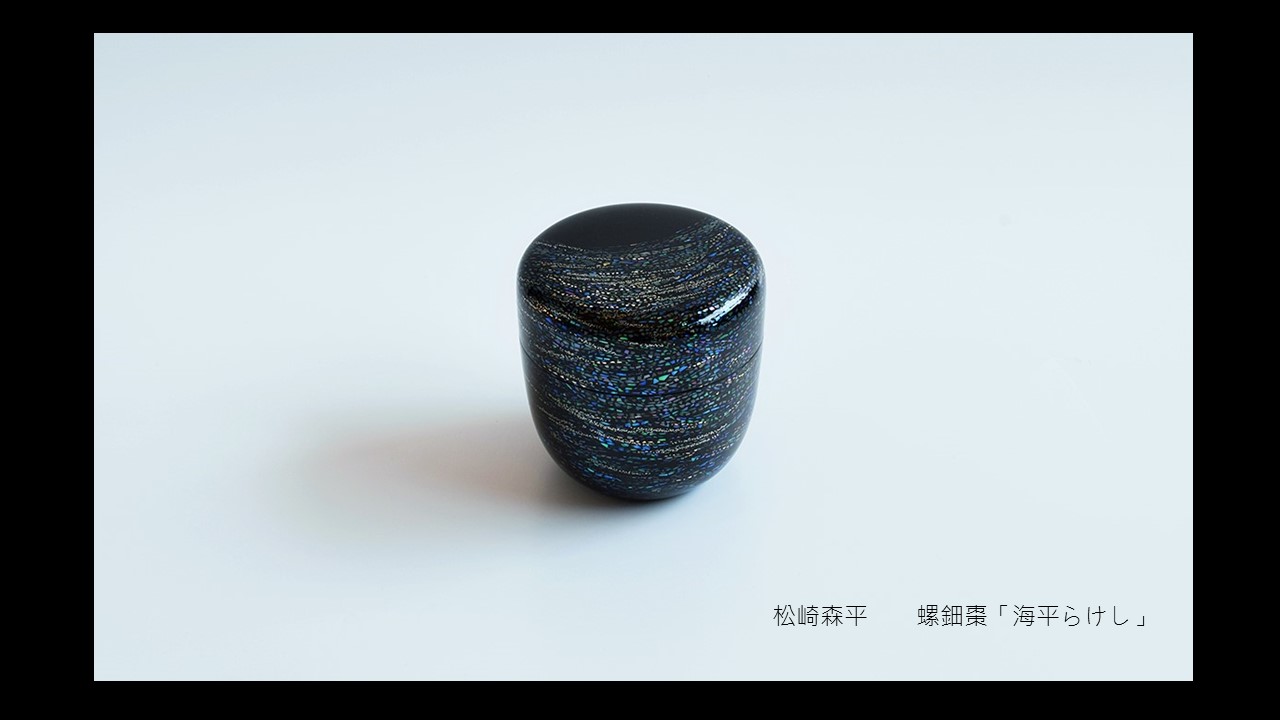

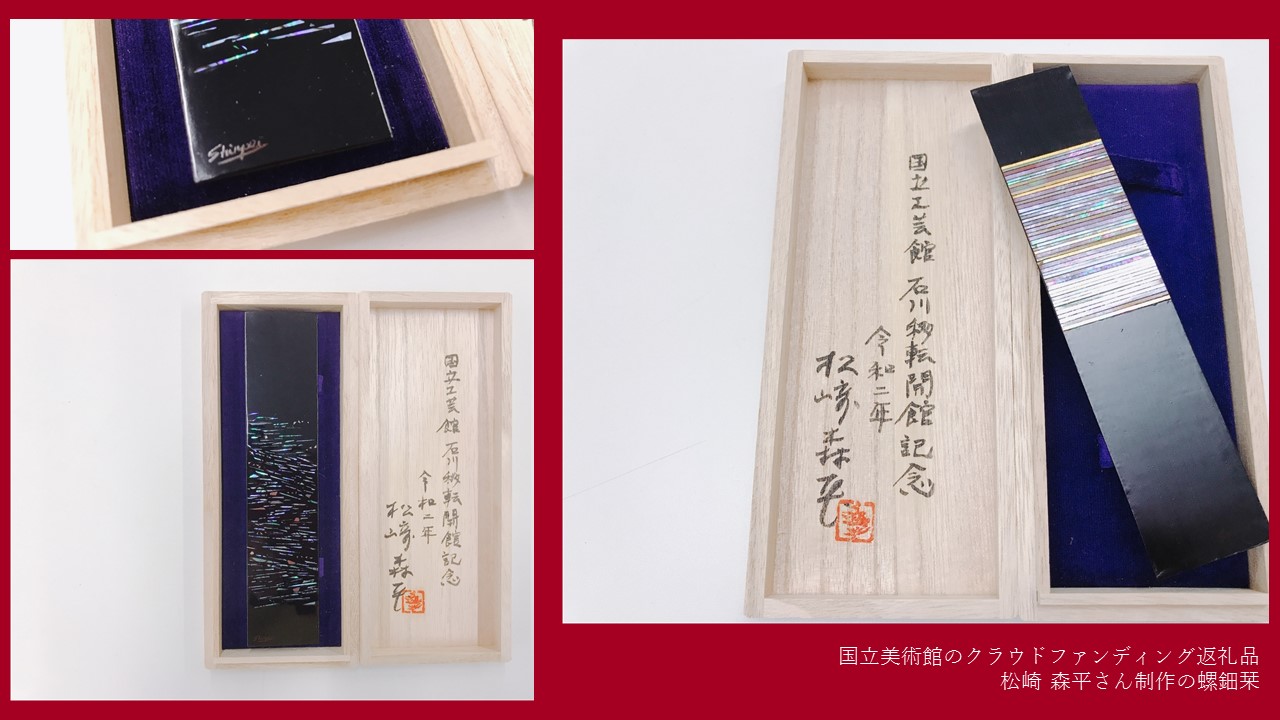

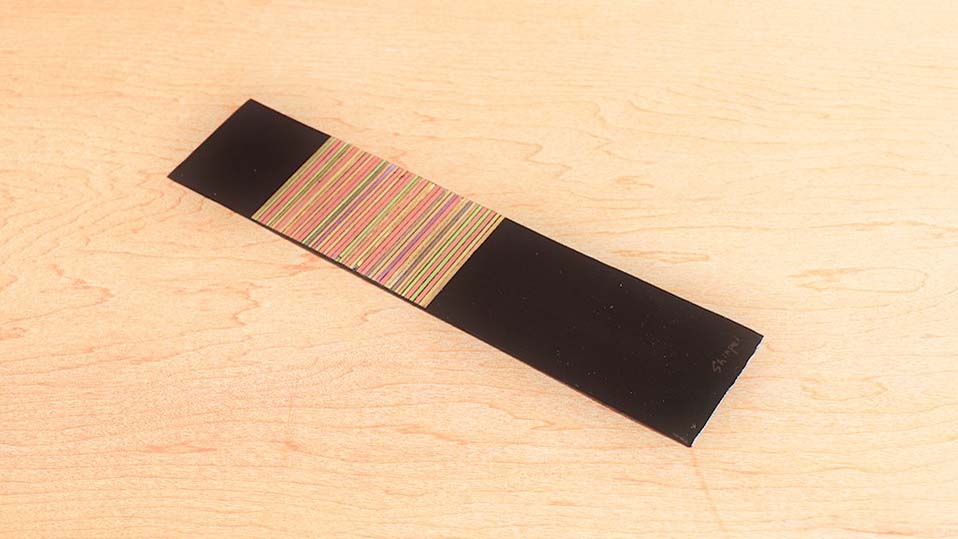

螺鈿しおりコース

受付期間は

終了しました

たくさんのご支援を頂き

ありがとうございました。

小菓子盆コース

受付期間は

終了しました

たくさんのご支援を頂き

ありがとうございました。

光盃青皿コース

受付期間は

終了しました

たくさんのご支援を頂き

ありがとうございました。

侘びと錆びの花器コース

受付期間は

終了しました

たくさんのご支援を頂き

ありがとうございました。

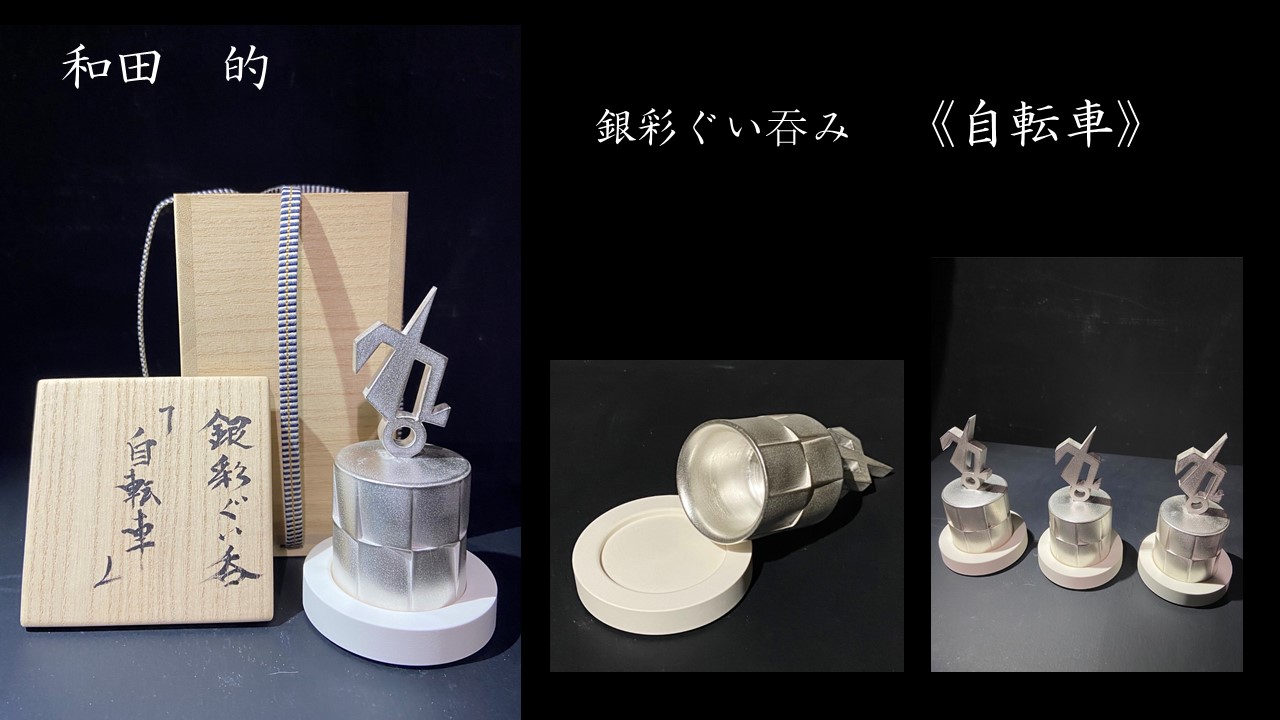

銀彩ぐい呑コース

受付期間は

終了しました

たくさんのご支援を頂き

ありがとうございました。

青瓷振出コース

受付期間は

終了しました

たくさんのご支援を頂き

ありがとうございました。

引出黒酒呑コース

受付期間は

終了しました

たくさんのご支援を頂き

ありがとうございました。

光蓋器コース

受付期間は

終了しました

たくさんのご支援を頂き

ありがとうございました。

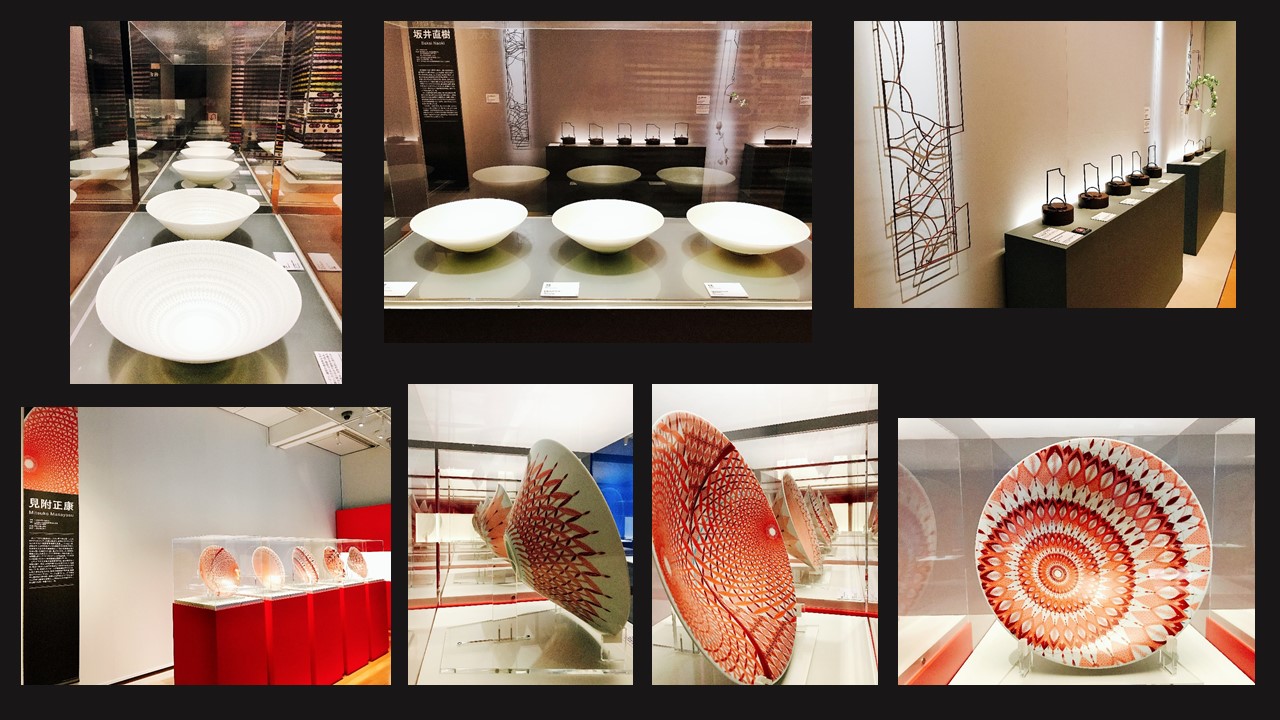

盃 赤絵細描盃コース

受付期間は

終了しました

たくさんのご支援を頂き

ありがとうございました。

新里×見附コラボコース

受付期間は

終了しました

たくさんのご支援を頂き

ありがとうございました。

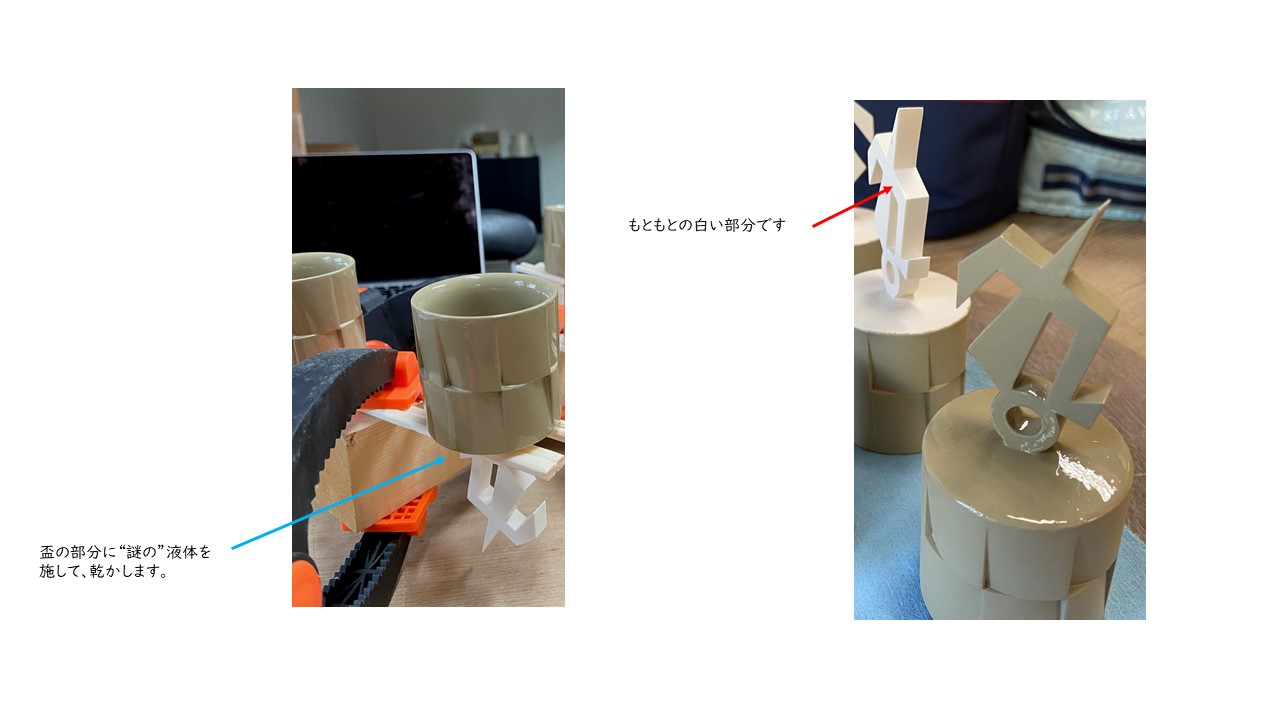

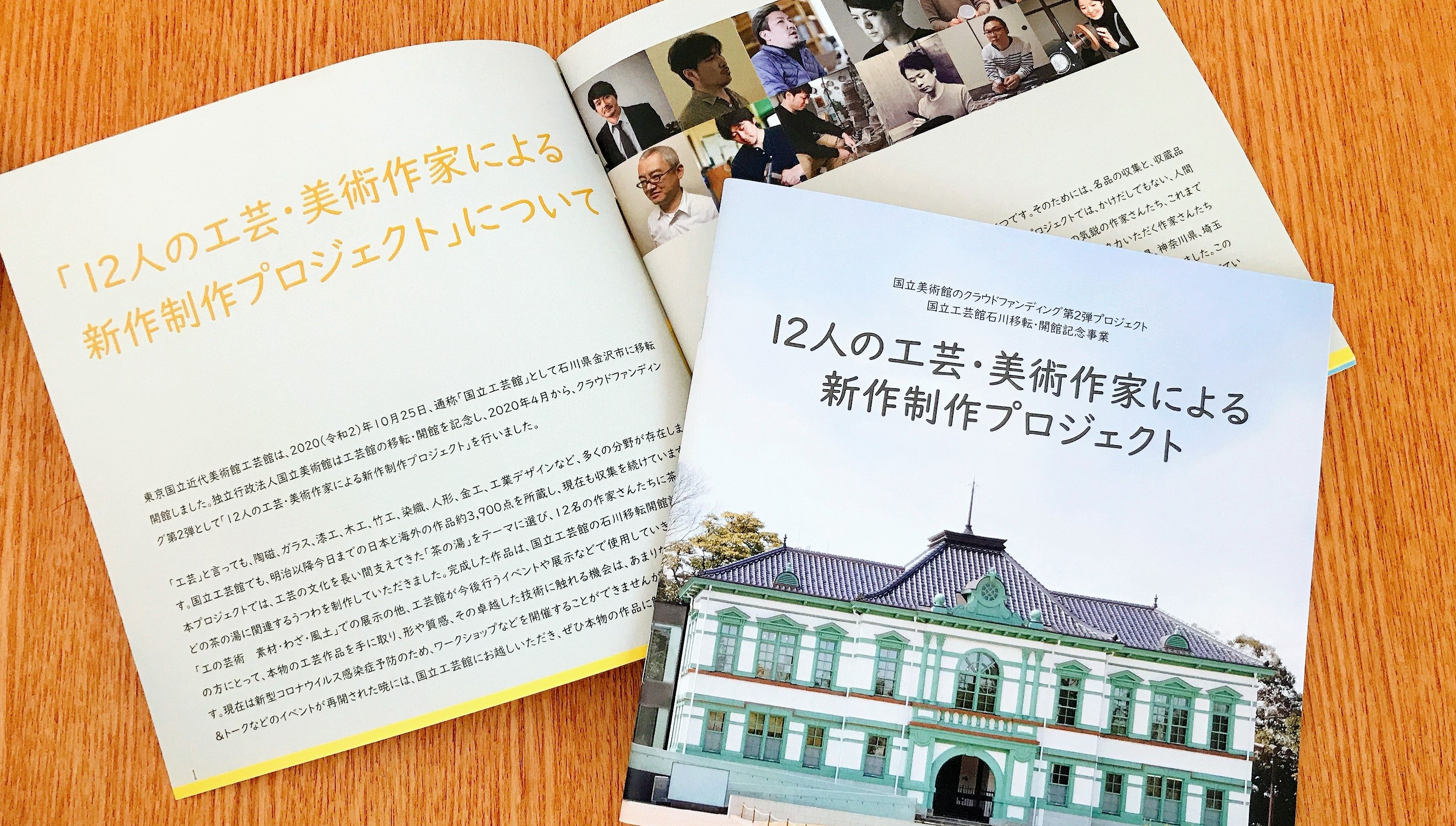

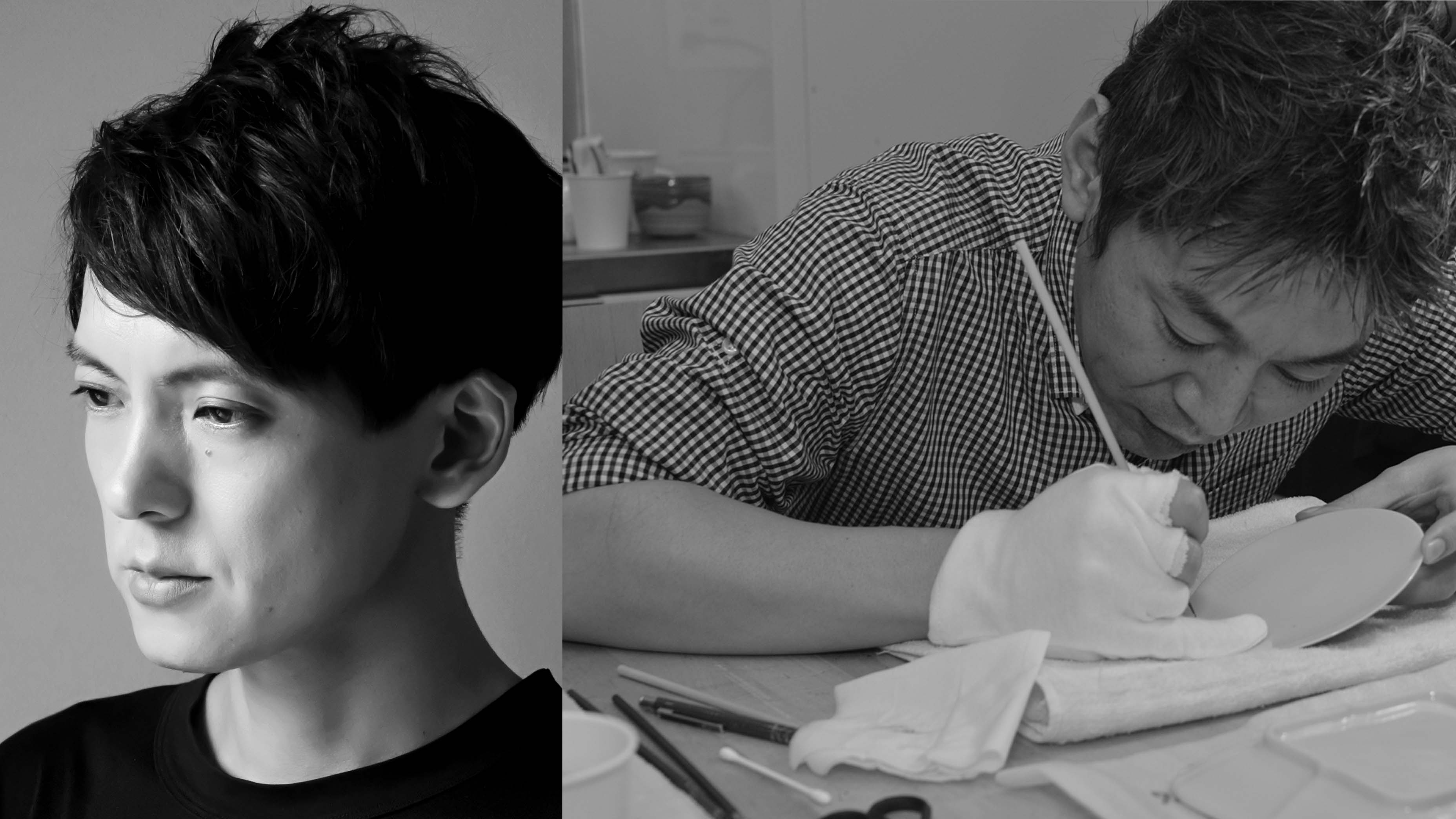

「国立工芸館」移転開館を記念して、国立工芸館と工芸館の来館者、そして工芸ファンの皆さまのために、現役で活躍する工芸・美術作家12名が特別に新作を制作してくださることなりました!クラウドファンディングにご参加くださる皆さまからのご支援で制作される作品は、開館記念展でお披露目、その後は国立工芸館が開催する様々なイベントで利用されます。現役の工芸・美術作家が制作した本物の工芸作品を実際に手に取りお使いいただける貴重な機会を多くの方に向けて提供してまいります。また、本プロジェクトにご参加いただくことで、日本各地で精力的に活動している現役作家を支援することができます。国立美術館のクラウドファンディング第2弾にぜひご参加いただき、国立工芸館の移転開館を一緒に盛り上げましょう!!

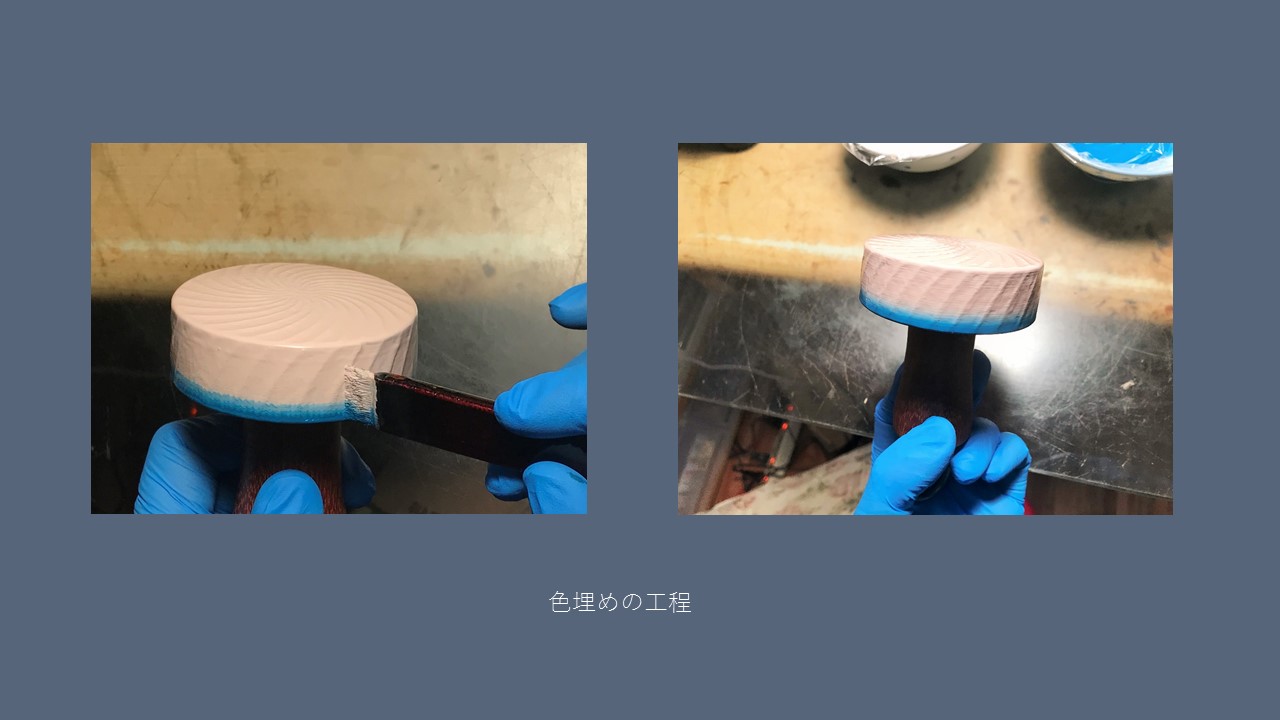

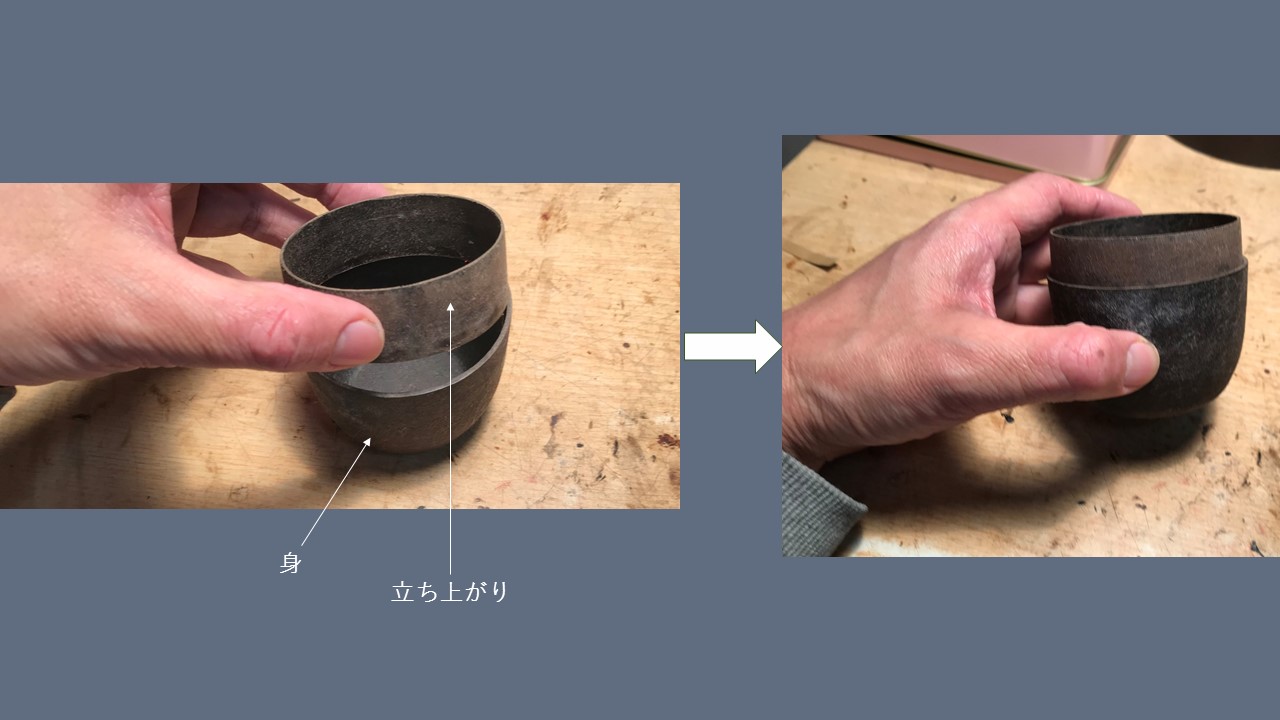

作家が作品を作り上げる現場からのレポートや、制作状況、国立工芸館についての情報など、活動レポートも定期的にUPしていきますので、お楽しみに!